這裡曾是閩北到俄羅斯萬里茶路的起點,『雞鳴晨光興,祥雲夾出千灶煙』,從這首民間歌謠裡可以想見當年的繁榮。粉牆、青瓦、馬頭牆,以及裝飾在窗楣梁柱上的木雕,讓人仿佛置身於江南水鄉。閒暇時,捧一杯甘醇的清茶,聞茶香裊裊,心情也隨之舒暢……

根據環球人文地理報導,對於武夷山深處飄蕩著茶香的下梅村,宋代詩人楊萬里曾在《過下梅》裡這樣寫道:『不待山盤水亦回,溪山信美暇徘徊。行人自趁斜陽急,關得歸鴉更苦催。』在幾百年前,下梅應該還是養在深閨人未識,盡管斜陽西沉、歸鴉苦催,盡管只是驚鴻照影的匆匆一瞥,但她那沉靜的美仍引得詩人頻頻回首。

在今天,如果你碰巧路過武夷山,又正好喜歡喝茶,在看盡山環水繞之後,不要忘記了這個名叫下梅的古老村莊。暮春時節,村口的梅花朵朵落下,溪水潺潺流動,遠處晨霧升起,慢慢品上一杯飄香的清茶,才不愧這一次寧靜的旅行。

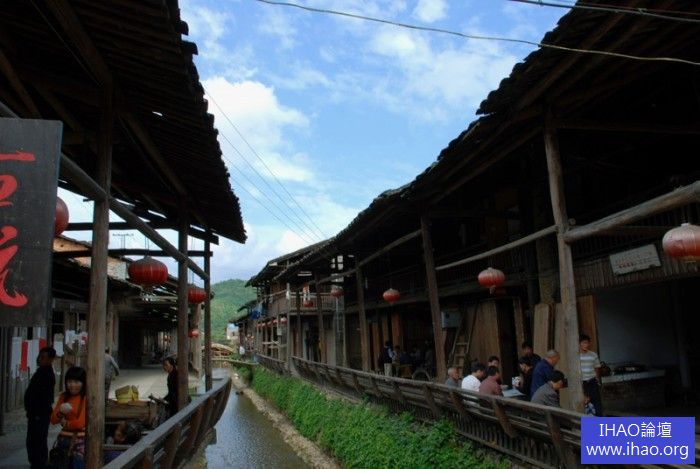

下梅古村。

煙樹深處的寧靜村落

暮春時節,我一個人動身前往福建武夷山。盡管山上著名的景點游人如織,失去了許多武夷山清幽的味道,但幸運的是,在武夷山沿線,還有著許多散落在山間的古樸村落,值得前去一一尋訪。其中,一個叫做『下梅』的古村,就是它們中的代表。

山環水抱的下梅村,位於武夷山東南10公里處。早在宋代時期,這裡就有了村落,南宋著名的理學家朱熹就曾在這裡講學。到了明代,下梅村開始有了里坊;清代的時候,街市開始慢慢建立;到了康熙、乾隆兩朝,下梅村的繁榮就達到了鼎盛。

從武夷山去下梅,一路上山清水秀,車子在土路上顛簸。適逢採茶季節,路邊的茶田裡到處是忙碌的茶農,空氣中彌漫著淡淡的茶香。到達下梅的時候,村口的河水兩邊坐滿了分揀茶葉的少女。村中的小狗悠閒十足,走到哪臥到哪,全然不怕被路過的人踩到。

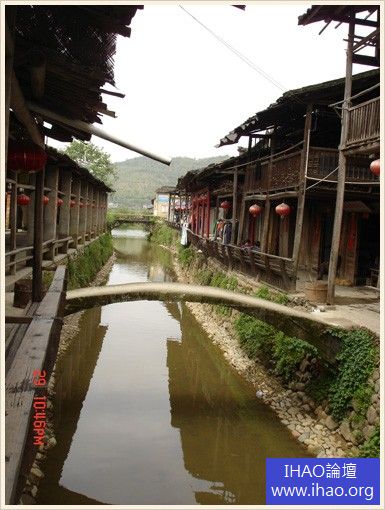

一條名叫『當溪』的河流,將下梅村分為南北兩街。沿街仍然保留著30余幢清代民居——粉牆、青瓦、馬頭牆。那些裝飾在窗楣樑柱上的木雕,讓人覺得仿佛置身江南水鄉。臨河的廊道上,揀茶少女的倩影倒映在河水裡,宛如一幅油畫。到了傍晚,放學的孩子多了起來,古村就多了幾分活力。等到太陽落下,路邊的燈在茶香裡亮了起來,夜色裡,小鎮又歸入平靜。

我下榻的地方是村裡唯一的一所客棧,也是村里最高的建築物——三層樓的『仙美酒樓』。聽這名字,很容易讓人誤以為客棧老闆是一位『美若天仙』的姑娘,然而名叫『仙美』的老闆,實際上卻是不折不扣的七尺男兒。第二天天微微亮,我就起了床。站在樓頂俯視全村,青白色的天空下灰瓦屋頂密密匝匝,一片連著一片,錯落有致。裊裊的炊煙緩緩升起,晨光霧氣裡的下梅,美麗而安詳。河裡的鴨子開始嬉戲著游泳,黃狗們懶懶地曬著朝陽(機票) ,村裡的人則開始忙碌起來,有的在河邊洗衣,有的揀茶炒茶、晾曬山貨,一派淳樸的山間生活景象。

中俄萬里茶路的起點

要讀懂下梅村,自然不能不和茶葉關聯。清朝時,下梅村是武夷山地區重要的茶葉集散地。那時候,山西晉商在武夷山組織茶葉生產,在崇安縣(武夷山市原稱)下梅村設茶莊,精選收購當地茶葉,還將散茶精製加工成紅茶、烏龍茶、磚茶等。

在下梅村收購的茶葉先會運到崇安縣城裡,再用馬車載到江西河口(今沿山縣)登船,然後轉運到湖北漢口後,再一路 北上(國際酒店) ,到達中俄邊境的恰克圖(俄羅斯布里亞特自治共和國南部城市,清代時為中俄邊貿重鎮)。那時,每天來往下梅的船舶有300多艘,足見茶葉經營規模之大。直到清咸豐、道光年間,武夷山的茶葉集散地才慢慢移至交通更為便利的赤石村。茶葉貿易帶來了地方的繁榮。沿溪而行,昔日巨商的豪宅、官宦的府第、隱士的別墅、儒生的精舍,還有那些舉目可見的精美雕刻,全都映射出這里過去的榮華。

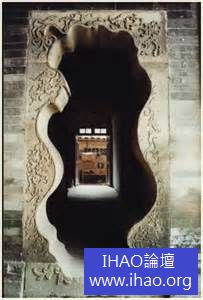

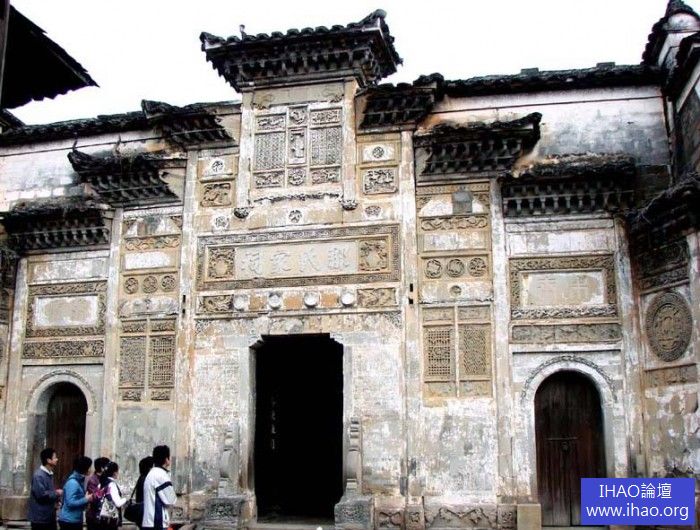

村裡最精美的建築是鄒氏家祠,它是閩北鉅富鄒家的祠堂,也是整個村子的標誌性建築。進入祠堂大廳,最先看到的是兩根立柱,這兩根立柱由四片木拼成——聽村裡人說,四片木象徵著家庭凝聚力,是鄒家先輩希望後代能團結一心,共同撐起一片家業。再往裡走,無意中我瞥見天井裡一方小小的『排水口』,竟被主人獨具匠心地裝飾成了一枚銅錢的形狀。如今,『銅錢』已經爬滿了青苔,變得難以辨認。

古老的茶村。

在鄒氏家祠後面的不遠處,就是鄒氏大夫第,至今仍居住著鄒氏後人。沿著青石板路慢慢走進去,兩旁的拴馬石和旗桿石仍保存完好,數不盡的石雕和木雕把寬敞明亮的屋宇烘托得富麗堂皇,處處顯示著主人曾經的富有與顯赫。下梅是一座因茶而興,也因茶而衰的古村落。盡管當溪的河水流淌如昔,卻已不見了舟來楫往的熱鬧與喧囂。今天的下梅,繁華已經消逝,人們只能在古舊的建築群中去憑吊那逝去的歲月。

鄒氏祠堂。

清甘醇香的武夷山岩茶

到了下梅村,自然得好好品一下武夷山岩茶(因茶樹生長在岩縫之中而得名)。除了聲名在外的『 大紅袍』以外,水金龜、白雞冠、鐵羅漢、黃觀音、半天腰等數百種著名岩茶,能讓你沉醉上大半天,尤其像『不知春』這樣的名茶,光聽名字就已美煞人。武夷山岩茶屬『葉紅鑲邊』的半發酵茶,最適宜泡工夫茶。茶湯呈深橙黃色,清澈明麗,因其香味濃鬱,衝泡五、六次後余味猶存。

在村裡,每到一戶人家坐下,主人必定熱情地獻上一杯清茶,茶都是自家種出、自家炒製的。這裡的人喝茶十分講究,除了一大套泡茶的禮儀外,喝茶的姿勢也不能亂來——3只手指要牢牢地托著杯子,這種姿勢還有一個好聽的名字叫『三龍護鼎』,若是女子再微微一翹蘭花指,另一只手再翹中指一托,風情立刻就出來了。

觀察老人們炒製岩茶,也是一件相當有趣的事。武夷山岩茶的製作工序繁多、技術複雜,要經過採摘、萎凋、做青、殺青、揉捻、烘乾、分揀、風選、初焙、勻堆等數十道工序。由於旅程匆忙,我希望下次再來時,能親自到山間採來青茶,再慢慢製成,想必這也是人生難得的收獲。

山環水抱的下梅村。

品茶間,村裡的人還給我講了一個關於鄒氏家族的傳說:鄒氏先祖年輕時家貧,靠四處打短工為生,一日到崇安縣時飢渴難當,倒在一棵梅花樹下就睡著了。睡夢中他來到一個仙境般的村落,一條小溪穿流而過,小溪兩岸滿樹的梅花朵朵粲然、燦若雲霞。醒來後得高人指點,告知夢中之地就是武夷山的下梅村。後來他果然尋到了下梅村,並且娶當地女子張氏為妻。在傳說中,張氏是條鯉魚精,善良美麗,經過她手採摘的茶葉都十分好賣,最終使鄒氏成為富甲一方的巨賈。像鄒氏那樣的好運氣自然是求之不能,但在離別下梅後,也許我也會在夢中重回這個梅花落下的村莊。

炒製岩茶的老人。 <div style="display:none;"><a href="https://seninlinkin.com">Ziyaret Et</a></div>